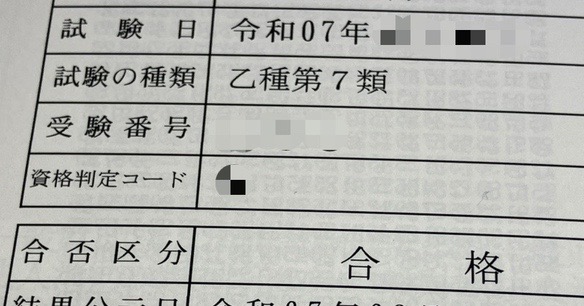

『消防設備士 乙種 第7類』の試験を1発合格しました!

合格率自体は50%と高い資格なので、油断している方も多いことでしょう。

実際に受けてみた感想としては「合格率からも分かるとおり、勉強していれば合格は間違いない」ということ。

使用したテキストの紹介をしつつ、勉強法にも触れていくので、最後までお付き合いいただければ嬉しいです。

当日の実技問題全5問を掲載した記事もあるので、よければそちらも読んでいってください!

元々の知識レベル及び関連資格は?

「乙7」と略される当資格ですが、『漏電火災警報器の整備や点検を行う国家資格』となります。

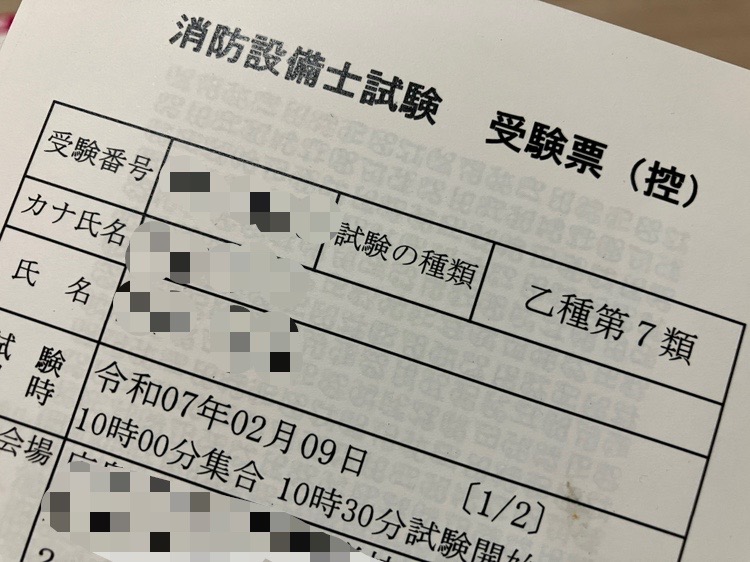

自分は残念ながらこの資格に関する前提知識は皆無。

実務経験も全くない状態だったので、筆者のプロフィールを簡単に記載しておきます。

- 第2種電気工事士資格:未所持

- 消防設備士資格:甲種4類&乙種6類を所持

- 乙種7類(警報器)に関する知識及び実務経験なし

「7類が現在の職務に必須か」と言われると不要ですが、消防設備士全類取得を目標にしているので、受験することに。

「資格だけ取っても意味ないおじさん」も絡んできたりしますが、そういった声はスルーしていきましょう(笑)

科目免除条件まとめ

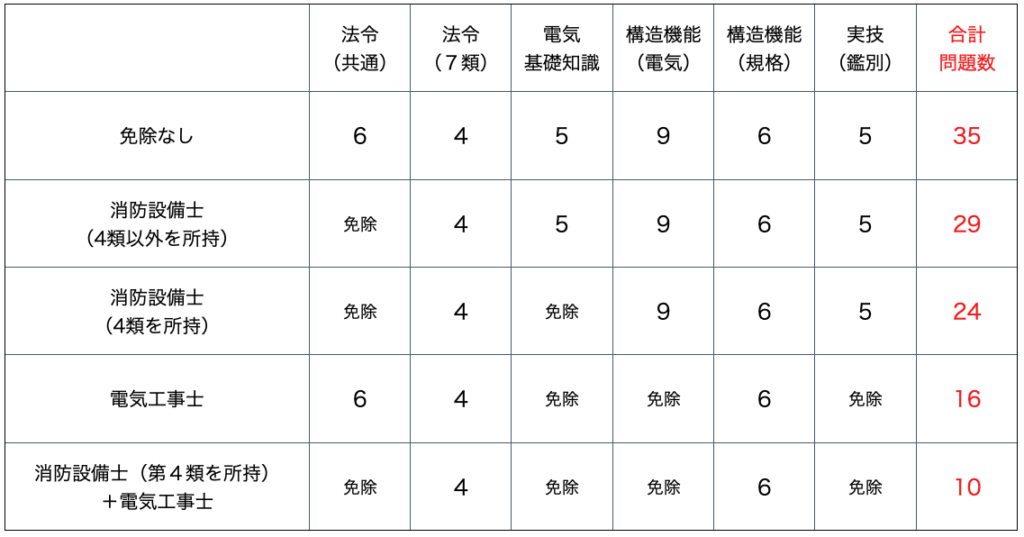

消防設備士試験を受験するにあたり、定番の悩み『科目免除するか、しないか』論争。

今回受験した乙7についてまとめたので、興味があるかたは目を通していってください。

人それぞれ意見はあると思いますが、自分は「免除できるなら最大限利用するべき」派です。

というわけで『消防設備士 甲種4類』資格を利用して24問解く形としました。

過去、勉強しているからって免除部分を覚えているわけでもないですしね(笑)

勉強テキスト及び勉強方法は?

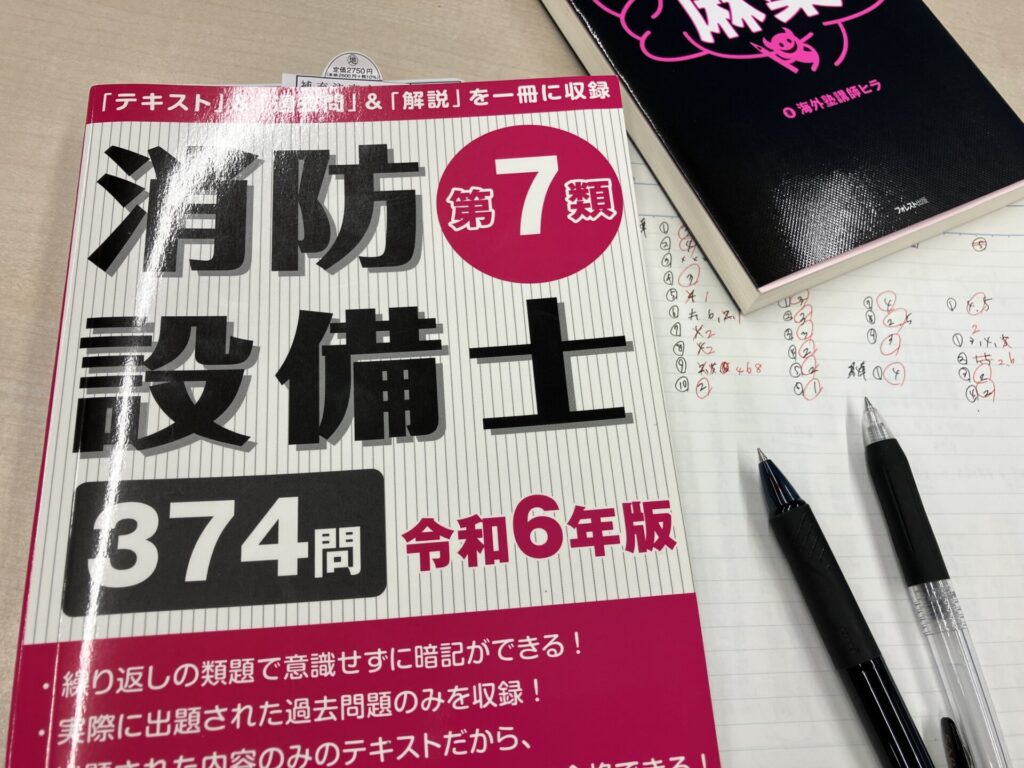

使用したテキストは口論出版。

甲4、乙6を受験した際にもお世話になっている信頼の塊です。

ちなみに実技試験5問全てで、当テキストに掲載されている問題と全く同じものが出ました。

消防設備士試験の全ての類でテキストを出版して欲しいレベルで信頼しています。

勉強期間は?どんな方法で進めた?

筆者は、他資格と並行して勉強をすることが苦手なこともあり、受験→次の資格勉強という流れで進めています。

前の資格試験が終わってから、消防設備士乙7試験日までは3ヶ月の猶予がありました。

すでに覚えてしまったものを繰り返すことへの苦痛を明確に感じました。

勉強方法は、問題を解く→わからない問題は解説ページを読むの繰り返しでアウトプット→インプットの流れで実施。

テキストを3周ほどしたところで「もう合格できるだろうな」という確信がありました。

まとめ

最後に簡単にまとめにしましょう。

- 免除は最大限利用しよう

- テキストは『公論出版』一択

- 勉強期間は長くても2ヶ月で良い(免除内容によってはもっと短期でも可)

実技問題全5問を掲載した記事もあるので、よちらも読んでいっていただければ嬉しいです。

ぜひ当記事へのコメントやX(旧Twitter)で絡んでやってください!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

次は何の資格を受けようか絶賛悩み中の筆者でした。

コメント